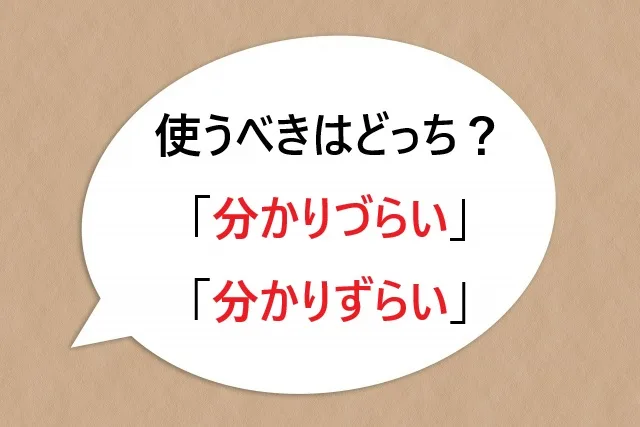

日本語には似たような言葉が多く存在しますが、その中でも「分かりづらい」と「分かりずらい」は混同されやすい表現のひとつです。

この記事では、この2つの言葉の違いと正しい使い方について詳しく解説します。

分かりづらいと分かりずらいの違いとは?

「分かりづらい」と「分かりずらい」は似た表現ですが、実は意味や文法的な正しさに違いがあります。ここでは、それぞれの言葉の違いを詳しく解説します。

分かりづらいの意味と使い方

「分かりづらい」は、「分かる(理解する)」に「づらい(~しにくい)」を組み合わせた表現で、「理解しにくい」「判別が難しい」といった意味を持ちます。文法的に正しい表現とされ、ビジネスシーンや正式な文章でも使用されます。

分かりずらいの意味と使い方

「分かりずらい」は、誤用として扱われることが多い表現です。「づらい」は「辛い(つらい)」が語源のため、「ずらい」という表現は文法的に正しくありません。しかし、口語では誤って使用されることがあります。

「分かりにくい」との関係性

「分かりにくい」は、「分かる」に「にくい(しにくい)」がついた言葉で、「分かりづらい」とほぼ同じ意味で使われます。ただし、「分かりにくい」はより一般的で、フォーマルな場面でも使いやすい表現です。

ビジネスでの使い方

ビジネスシーンでは、正しい言葉遣いが求められます。「分かりづらい」と「分かりにくい」のどちらを使うべきか迷うこともあるでしょう。ここでは、適切な使用方法を紹介します。

ビジネス文書での注意点

ビジネス文書では、「分かりづらい」や「分かりにくい」を使用し、「分かりずらい」は避けるべきです。文法的に誤っている表現を使うと、信頼性を損なう可能性があります。

正しい表現の重要性

適切な言葉遣いは、相手に伝わる情報の質を向上させます。特にビジネスシーンでは、正しい日本語を使用することでプロフェッショナルな印象を与えます。

ビジネスシーンでの例文

- この説明は少し分かりづらいので、補足資料を添付します。

- お客様にとって分かりにくい表現は避けましょう。

- 提案書の内容が分かりづらい場合は、具体例を挙げると良いでしょう。

- マニュアルの記述が分かりにくいと指摘されたため、簡潔に書き直しました。

- 説明が分かりづらいと感じたら、図やグラフを活用すると効果的です。

- 契約書の文言が分かりにくいので、分かりやすい表現に修正してください。

- お客様から「この説明は分かりづらい」との声があったため、補足資料を追加しました。

分かりやすい言い換え

「分かりづらい」をより簡潔で伝わりやすい表現にする方法を考えます。適切な言い換えを知ることで、文章がより明確になります。

丁寧語と現代仮名遣いについて

現代の日本語表記においては、「づらい」が正しい仮名遣いとされています。「ずらい」は誤りです。

日本語の表記ルールは時代とともに変化し、現代仮名遣いでは「づらい」が正式な形として定められています。「ずらい」という表記は、誤った発音から生まれたものであり、公式な文書やビジネスシーンでは使用を避けるべきです。

また、「づらい」と似た意味を持つ「にくい」との違いにも注意が必要です。「にくい」は物理的・心理的な困難を表し、「づらい」は行動や動作のしづらさを示します。例えば、「分かりにくい」は理解が難しいことを表し、「分かりづらい」は説明の仕方などが影響して理解しにくいことを指します。このように、適切な言葉を選ぶことで、より正確に意図を伝えることができます。

さらに、口語では「ずらい」と発音されることが多いため、誤用が広がりやすい点も注意が必要です。正しい言葉遣いを身につけることで、文章の正確性を高め、適切なコミュニケーションが可能となります。

分かりやすい表現方法

「分かりづらい」をより明確に伝えたい場合、以下のような表現が有効です。

- 「理解しにくい」

- 「判断が難しい」

- 「伝わりにくい」

言葉の使い分けのコツ

フォーマルな場面では「分かりづらい」や「分かりにくい」、カジュアルな会話では「分かりづらい」を使うのが無難です。

よくある間違いとその原因

「分かりずらい」という表現はなぜ誤用とされるのでしょうか? ここでは、その原因やよくある間違いを解説し、適切な表現を学びます。

間違った使い方の事例

- 誤:「この説明は分かりずらいです。」

- 正:「この説明は分かりづらいです。」

「分かりずらい」は誤用であり、「づらい」と「にくい」の正しい使い分けを理解することが重要です。「づらい」は、動作のしづらさや心理的な困難を表すのに対し、「にくい」は単純に理解や判断が難しい場合に用いられます。例えば、「見えづらい」と「見えにくい」では、「見えづらい」は障害物や光の加減などの物理的な要因が原因となる場合に使われ、「見えにくい」は単に認識しにくいことを意味します。

さらに、誤用を防ぐためには、日常的に正しい表現を意識することが大切です。特に公式な文章やビジネスシーンでは、「分かりづらい」を使用し、相手に正確に伝わるようにしましょう。

間違いを防ぐために

日本語の正しい表記を確認する習慣をつけることが重要です。辞書や文法書を活用し、誤った表現を避けましょう。また、実際に文章を書く際には、校正ツールを利用することも有効です。オンラインの日本語チェックツールや辞書アプリを活用し、誤用を減らす努力をするとよいでしょう。

さらに、日本語の正しい使い方を身につけるには、日常的に正しい表現を意識しながら読む・聞く・書く習慣をつけることが大切です。書籍や新聞、信頼できるウェブサイトの記事を参考にして、正しい言葉遣いを学びましょう。また、日本語に詳しい人にフィードバックをもらうことで、自分の間違いに気づきやすくなります。

FAQ:よくある質問

- Q: 「分かりずらい」は間違いですか?

A: はい、誤用です。「分かりづらい」を使いましょう。 - Q: 「分かりにくい」との違いは?

A: ほぼ同じ意味ですが、「分かりにくい」のほうが一般的に使われます。ただし、「分かりづらい」は特に説明や伝達の難しさに焦点を当てることが多く、ややニュアンスの違いがあります。 - Q: 「づらい」と「にくい」の使い分けのポイントは?

A: 「づらい」は身体的・心理的な困難を伴うときに使用し、「にくい」は単純に難易度が高い場合に用います。 - Q: 「ずらい」という表現が使われることはありますか?

A: 口語で誤用されることがありますが、正式な文章では避けるべきです。「分かりづらい」が正しい表現とされています。 - Q: 「分かりづらい」を使う場面を教えてください。

A: ビジネス文書や公的な文書では「分かりにくい」のほうが無難ですが、カジュアルな会話や説明文では「分かりづらい」も一般的に使われます。例えば、説明が十分でないときや、複雑な情報を伝える際に「この説明は少し分かりづらいですね」と言うことがあります。

【まとめ】「分かりづらい」と「分かりにくい」の正しい使い方

「分かりづらい」と「分かりにくい」の使い分けを理解し、正しい表現を身につけることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

- 使い分けのポイント

- 正しい表記:「分かりづらい」「分かりにくい」

- 誤った表記:「分かりずらい」

- 言葉の力を理解する

適切な日本語を使うことで、より正確に意図を伝えることができます。 - コミュニケーションの重要性

正しい言葉遣いは、スムーズなコミュニケーションにつながります。

「づらい」と「ずらい」の違い

日本語には「づらい」と「ずらい」という表記の違いが存在しますが、その違いを正しく理解することで、誤用を防ぐことができます。

- 言葉の語源を探る

「づらい」は「辛い(つらい)」が変化したもので、「ずらい」は誤った発音が広まったものです。 - 動詞との関係

「~づらい」は動詞の連用形と組み合わせて「○○しづらい」の形で使用されます。 - 意味の変遷

昔の表現が誤って変化し、現在では誤用とされる形が一部で使われています。 - 日本語の表現の難しさ

日本語には多様な表現があり、似た言葉でも微妙な違いがあります。言葉の適切な使い分けを学ぶことで、より正確な表現が可能になります。

日本語には同じ意味でも異なる表現が多くあります。