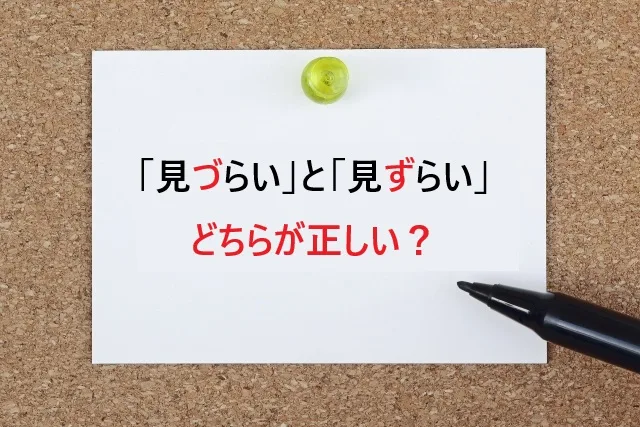

日本語の表記で迷うことはありませんか?特に「見づらい」と「見ずらい」のように、発音が同じで表記が異なる言葉は、多くの人が「どっちが正しいの?」と疑問に思います。

メールやSNS、ビジネス文書で間違った表記を使ってしまうと、恥ずかしい思いをすることもあるでしょう。実際、多くの人がこの2つの表記で迷っており、間違って使用しているケースが後を絶ちません。

【答えはコレ!】3秒で分かる結論

✅ 正しい:見づらい

❌ 間違い:見ずらい

理由:「見る」+「つらい」の組み合わせのため

この記事では、なぜ「見づらい」が正しく「見ずらい」が間違いなのか、語源から分かる決定的な理由を分かりやすく解説します。また、正しい使い方や類似表現についても詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

【結論】正しいのは「見づらい」!見ずらいは間違い

多くの人が迷うこの表記について、結論から明確にお答えします。

結論として、「見づらい」が正しい表記であり、「見ずらい」は間違いです。この判断は、語源と現代仮名遣いの規則に基づいています。

国語辞典を調べても、「見づらい」は正式に掲載されていますが、「見ずらい」という表記は誤用として扱われているか、掲載されていません。文化庁が告示する現代仮名遣いでも、この表記が正しいとされています。

なぜ「見づらい」が正解なのか?語源で納得

「見づらい」が正しい理由は、この言葉の語源を理解すると明確になります。

「見づらい」は以下の2つの要素から構成されています:

- 「見る」:動詞の連用形「見」

- 「づらい」:接尾語「つらい(辛い)」が変化したもの

つまり、「見づらい」=「見る」+「つらい」という構造になっています。「つらい」には「困難である」「苦労する」という意味があり、「見るのが困難」「視認するのに苦労する」という意味を表現しています。

現代仮名遣いでは、基本的に「ぢ・づ」は「じ・ず」に統一されますが、連語(2つの言葉がつながったもの)の場合は例外として「づ」を使用するというルールがあります。「見づらい」はまさにこの例外に該当するため、「づ」を使うのが正しいのです。

「見ずらい」と書いてしまう人が多い理由

では、なぜ多くの人が「見ずらい」と間違って書いてしまうのでしょうか?主な理由は以下の通りです。

1. 発音による混乱 現代日本語では「づ」と「ず」の発音がほぼ同じため、音だけ聞くと区別がつきません。特に話し言葉で覚えた場合、正しい表記が分からなくなってしまいます。

2. 現代仮名遣いの誤解 「現代仮名遣いでは『づ』は『ず』に統一された」という知識だけを覚えて、例外があることを知らない人が多いのが現状です。

3. インターネット上の誤用の拡散 SNSやブログで「見ずらい」という間違った表記が使われることで、それを見た人が「こう書くものだ」と勘違いしてしまうケースも増えています。

4. パソコン・スマートフォンの変換候補 一部の変換システムでは「見ずらい」も候補として表示されるため、どちらを選ぶべきか迷ってしまうことがあります。

「見づらい」の正しい使い方と具体例

正しい表記を覚えたら、実際の使い方もマスターしましょう。

「見づらい」は、外的な要因や条件によって「見ることが困難な状態」を表現する際に使用します。視力の問題、環境的な要因、対象物の特性など、様々な理由で視認が困難な場合に適用されます。

日常生活でよく使う「見づらい」の例文

日常生活では、以下のような場面で「見づらい」を使用します:

視力・年齢による要因

- 「老眼で新聞の小さな文字が見づらくなった」

- 「コンタクトレンズの度数が合わず、黒板が見づらい」

- 「疲れ目で画面の文字が見づらい」

環境的な要因

- 「雨で視界が悪く、道路標識が見づらい」

- 「逆光で相手の顔が見づらい」

- 「照明が暗くて本が見づらい」

対象物の問題

- 「スマートフォンの画面にひびが入って見づらい」

- 「古い写真で顔がぼやけて見づらい」

- 「手書きの文字が乱雑で見づらい」

ビジネスシーンで恥をかかない使い方

ビジネスシーンでは、より丁寧で適切な表現が求められます。以下のような使い方を覚えておきましょう:

会議・プレゼンテーション

- 「申し訳ございませんが、スライドの文字が小さくて見づらいです」

- 「資料のグラフが複雑で見づらいため、シンプルに修正していただけますか」

- 「プロジェクターの映りが悪く、画面が見づらい状況です」

メール・文書作成

- 「添付の図表が見づらい場合は、拡大版をお送りいたします」

- 「フォントサイズが小さく見づらいため、12ポイント以上でお願いします」

- 「印刷品質が悪く文字が見づらいので、再印刷いたします」

顧客対応

- 「画面が見づらいようでしたら、設定を調整いたします」

- 「表示が見づらい箇所がございましたら、お気軽にお申し付けください」

「見づらい」と「見にくい」どっちを使う?違いを解説

似ているようで微妙に異なる「見づらい」と「見にくい」の使い分けについて解説します。

「見づらい」の特徴

- 外的要因により見ることが困難な状態

- 一時的・状況的な問題

- 環境や条件を改善すれば解決する可能性が高い

「見にくい」の特徴

- 対象物自体に視認性の問題がある状態

- より根本的・恒久的な問題

- 対象物を変更しなければ解決しない

具体的な使い分け例

| 状況 | 適切な表現 | 理由 |

|---|---|---|

| 霧で山が見えない | 「霧で山が見づらい」 | 天候という外的要因 |

| 文字が薄い看板 | 「この看板は見にくい」 | 看板自体の問題 |

| 暗い場所での読書 | 「暗くて本が見づらい」 | 照明という外的要因 |

| 小さすぎるフォント | 「この文字は見にくい」 | 文字サイズの問題 |

同じように間違えやすい「づらい」表現一覧

「見づらい」以外にも、同じパターンで間違えやすい表現があります。

「づらい」を使用する表現は、すべて「動詞+つらい」の組み合わせでできています。以下の表現も「見づらい」と同じ理由で「づ」を使用するのが正しいです。

「行きづらい」「書きづらい」も要注意

よく間違われる「づらい」表現一覧

| 正しい表記 | 間違った表記 | 語源 |

|---|---|---|

| 行きづらい | 行きずらい | 行く+つらい |

| 書きづらい | 書きずらい | 書く+つらい |

| 読みづらい | 読みずらい | 読む+つらい |

| 分かりづらい | 分かりずらい | 分かる+つらい |

| 聞きづらい | 聞きずらい | 聞く+つらい |

| 言いづらい | 言いずらい | 言う+つらい |

| やりづらい | やりずらい | やる+つらい |

| 使いづらい | 使いずらい | 使う+つらい |

これらの表現を使う際は、すべて「づ」を使用することを覚えておきましょう。語源を理解すれば、迷うことなく正しい表記を選択できるようになります。

現代仮名遣いの例外ルールを簡単解説

現代仮名遣いの例外ルールについて、分かりやすく説明します。

基本ルール 一般的に「ぢ・づ」は「じ・ず」に統一する

例外ルール 以下の場合は「づ」「ぢ」を使用する:

- 連語の場合:2つの言葉が結合した場合

- 鼻血(はなぢ):鼻+血

- 手続き(てつづき):手+続き

- 見づらい:見る+つらい

- 同音の連呼:同じ音が重なる場合

- 続く(つづく)

- 綴る(つづる)

- 慣用的なもの:古くから使われている表記

- 少しづつ(正式には「少しずつ」だが、「少しづつ」も許容)

この例外ルールを理解すれば、「見づらい」だけでなく、他の類似表現も正しく使い分けることができるようになります。

よくある質問|見づらい・見ずらいの疑問を解決

読者から寄せられる疑問にお答えします。

パソコンで変換すると両方出るけど、どっちを選ぶ?

Q: パソコンやスマートフォンで「みづらい」と入力すると、「見づらい」と「見ずらい」の両方が変換候補に出てきます。どちらを選べばよいですか?

A: 必ず「見づらい」を選択してください。変換候補に「見ずらい」が表示されるのは、多くの人が誤用しているため辞書に登録されているからです。しかし、これは正しい表記ではありません。

正しい変換方法:

- 「みづらい」と入力

- 変換候補から「見づらい」を選択

- 「見ずらい」は選択しない

一部のIME(日本語入力システム)では、使用頻度の高い候補が上位に表示されることがありますが、正しさとは無関係です。常に「見づらい」を選択するよう心がけましょう。

「見えづらい」との違いは?

Q: 「見づらい」と「見えづらい」は違うのですか?どのように使い分ければよいでしょうか?

A: 「見づらい」と「見えづらい」には微妙な違いがあります。

「見づらい」の特徴

- 情報の整理や表示に問題がある

- デザインやレイアウトの視認性が悪い

- 「判別しにくい」「識別しにくい」のニュアンス

「見えづらい」の特徴

- 物理的・生理的に見ることが困難

- 視力や視界の問題

- 「見える・見えない」の問題

使い分けの例

| 状況 | 適切な表現 | 理由 |

|---|---|---|

| ウェブサイトのボタンが小さい | 「ボタンが見づらい」 | デザインの問題 |

| 近視で黒板が見えない | 「黒板が見えづらい」 | 視力の問題 |

| 複雑な図表 | 「図表が見づらい」 | 情報整理の問題 |

| 霧で前方が見えない | 「前方が見えづらい」 | 視界の問題 |

将来的に「見ずらい」が正式になる可能性は?

Q: インターネットで「見ずらい」をよく見かけます。将来的に「見ずらい」が正式な表記として認められる可能性はありますか?

A: 言葉は時代とともに変化するものですが、現時点では「見ずらい」が正式になる可能性は低いと考えられます。

理由

- 語源の明確性:「見る+つらい」という語源が明確

- 文法的整合性:現代仮名遣いの例外ルールに合致

- 公的な基準:文化庁の現代仮名遣いで明確に規定

- 教育現場での統一:学校教育では「見づらい」で統一

ただし、以下のような変化の例もあります:

- 「重複」:「ちょうふく」→「じゅうふく」読みも許容

- 「雰囲気」:「ふんいき」→「ふいんき」は誤用のまま

言葉の変化は社会全体での合意が必要であり、現在のところ「見ずらい」がそのレベルに達しているとは言えません。正しい日本語を使うためには、引き続き「見づらい」を使用することをお勧めします。

まとめ:「見づらい」と覚えて正しい日本語を使おう

「見づらい」と「見ずらい」どっちが正しいかについて、詳しく解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。

覚えておくべき5つのポイント

- 正しいのは「見づらい」、「見ずらい」は間違い

- 語源は「見る+つらい」の連語

- 現代仮名遣いの例外ルールに該当

- 類似表現(行きづらい、書きづらいなど)も同様

- ビジネスシーンでは特に注意が必要

今日から実践できること

- パソコン・スマートフォンの変換では必ず「見づらい」を選択

- メールや文書作成時に意識して正しい表記を使用

- 類似表現も「づらい」で統一

- 周りの人にも正しい表記を教えてあげる

正しい日本語表記は、相手への敬意を示すとともに、自分の教養を表現する手段でもあります。特にビジネスシーンや公的な文書では、正確な表記が信頼性にも関わります。

「見づらい」という正しい表記を覚えて、自信を持って日本語を使いましょう。一度覚えてしまえば、自然に使えるようになり、他の人からも「日本語をきちんと使える人」として認識されるでしょう。

言葉は日々の積み重ねです。今日から「見づらい」を意識して使うことで、より正確で美しい日本語を身につけることができます。